Ecobiz.asia – Sejarah perdagangan kayu Indonesia ke Amerika Serikat adalah kisah panjang tentang bagaimana sebuah komoditas alam berubah menjadi simbol diplomasi dagang, keberlanjutan, dan identitas nasional. Dari era ketika log gelondongan diekspor tanpa banyak pengolahan, hingga kini ketika furnitur jati, mahoni, dan rotan Indonesia menghiasi rumah-rumah di berbagai kota Amerika, perjalanan ini menunjukkan dinamika hubungan antara pasar global dan tata kelola hutan di tanah air. Lebih dari sekadar angka ekspor, kayu Indonesia di Amerika mencerminkan tarik-menarik kepentingan ekonomi, tekanan lingkungan, serta inovasi regulasi yang membuat industri kayu kita mampu bertahan dan beradaptasi di tengah perubahan zaman.

Sejarah ini juga memperlihatkan kisah transformasi yang penuh warna. Pada era awal pasca-kemerdekaan, kayu diekspor dalam bentuk log gelondongan—simbol keinginan cepat memperoleh devisa dari kekayaan hutan tropis yang melimpah. Memasuki dekade 1980-an, Indonesia memasuki fase booming plywood, ketika kebijakan larangan ekspor log mendorong lahirnya industri kayu lapis yang menjadikan Indonesia produsen terbesar di dunia dan Amerika sebagai salah satu pasar utamanya. Namun, kejayaan itu segera dihadapkan pada krisis reputasi di tahun 1990-an, ketika isu deforestasi dan pembalakan liar memunculkan kampanye internasional untuk memboikot kayu tropis.

Awal Mula Perdagangan Kayu Indonesia

Perdagangan kayu dari Indonesia ke pasar dunia sudah dimulai sejak masa kolonial. Pada awal abad ke-20, kayu tropis dari Jawa dan Papua mulai diperkenalkan ke pasar internasional, termasuk Amerika Serikat, meski volumenya masih terbatas. Jenis kayu seperti jati (Tectona grandis) dan merbau terkenal karena daya tahan dan kekuatan alaminya, sehingga digunakan untuk kapal, konstruksi, hingga mebel kelas atas.

Pada masa ini, pasar utama kayu tropis Indonesia adalah Eropa (Belanda, Inggris, Jerman) dan Jepang. Amerika masih menjadi pembeli kecil, tetapi minatnya tumbuh karena kebutuhan bahan bangunan dan perabot yang tahan lama. Sejak awal, kayu tropis Indonesia tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga simbol keunikan ekologi hutan hujan tropis yang jarang dimiliki negara lain.

Pasca Kemerdekaan: Kayu sebagai Sumber Devisa (1950–1970)

Setelah Indonesia merdeka, kayu menjadi salah satu komoditas ekspor strategis untuk mengisi kas negara. Ekspor didominasi log (gelondongan) dari Kalimantan (meranti, ulin, bangkirai) dan Papua (merbau). Amerika Serikat mulai meningkatkan impor untuk memenuhi kebutuhan furniture high-end dan bahan konstruksi di negara bagian selatan dan barat.

Namun, lemahnya regulasi dan sistem pengelolaan hutan menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Periode ini menjadi awal dari tantangan serius: bagaimana menjaga keseimbangan antara ekonomi berbasis kayu dan kelestarian hutan.

Era Booming: 1970–1990

Tahun 1970–1980-an dikenal sebagai masa “booming kayu tropis.” Pemerintah Orde Baru mendorong industrialisasi kayu melalui pelarangan ekspor log (1985) dan pengembangan plywood. Hasilnya, Indonesia menjadi produsen plywood terbesar di dunia, dan Amerika Serikat salah satu pasar utamanya.

Produk seperti meranti, keruing, dan kapur dari Kalimantan diolah menjadi panel konstruksi, lantai, dan furnitureyang sangat diminati pasar Amerika. Industri plywood tidak hanya menambah devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja luas.

Namun, keberhasilan ini memiliki sisi gelap. Eksploitasi hutan alam semakin masif, sementara sistem tata kelola masih lemah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat meninggalkan pertanyaan tentang keberlanjutan pasokan kayu di masa depan.

Tekanan Lingkungan dan Isu Deforestasi (1990–2000)

Memasuki dekade 1990-an, isu lingkungan global mulai menekan perdagangan kayu tropis. Amerika Serikat, didorong oleh opini publik dan kampanye LSM internasional seperti Rainforest Action Network (RAN) dan Greenpeace, menjadi lebih kritis terhadap asal-usul kayu dari Indonesia.

Beberapa kampanye besar, termasuk “boycott tropical timber,” dilancarkan di pasar Amerika dan Eropa. Produk kayu Indonesia dituding berasal dari praktik pembalakan liar (illegal logging) yang merusak hutan tropis dan mengancam keanekaragaman hayati. Isu ini memperburuk citra kayu tropis Indonesia di mata konsumen Amerika, meskipun permintaan terhadap kayu berkualitas tetap tinggi.

Sebagai respons, pasar mulai mendorong sertifikasi kayu lestari. Pada 1993 lahir Forest Stewardship Council (FSC), yang memperkenalkan standar internasional keberlanjutan hutan. Meski pada awalnya belum banyak diadopsi eksportir Indonesia, langkah ini menandai perubahan besar: akses pasar tidak lagi cukup dengan kualitas, tetapi harus didukung jaminan legalitas dan keberlanjutan.

Periode ini bisa disebut sebagai masa krisis reputasi bagi kayu Indonesia di pasar Amerika. Banyak perusahaan retail dan konsumen mulai berhati-hati dalam membeli kayu tropis. Tekanan inilah yang kemudian mendorong Indonesia membangun sistem nasional verifikasi legalitas pada dekade berikutnya.

Era Sertifikasi dan Legalitas: 2000–2010

Situasi berubah drastis ketika Amerika Serikat mengamandemen Lacey Act pada 2008, melarang impor kayu ilegal. Kebijakan ini memberikan sinyal kuat: eksportir Indonesia harus mampu membuktikan legalitas produknya.

Menjawab tantangan tersebut, Indonesia meluncurkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada 2009. Sistem ini memastikan bahwa kayu yang diekspor berasal dari sumber legal, dengan audit independen dan dokumen V-Legalsebagai bukti.

SVLK menjadi game changer. Ekspor ke Amerika mulai bergeser dari produk massal ke produk furnitur, flooring, dan plywood bersertifikat. Indonesia membuktikan bahwa regulasi ketat justru bisa menjadi daya saing baru di pasar internasional.

Era Pasar Hijau: 2010–Sekarang

Dalam dekade terakhir, tren perdagangan kayu semakin ditentukan oleh legalitas dan keberlanjutan. Ritel besar di Amerika seperti Home Depot dan Walmart hanya menerima produk dengan sertifikasi jelas. SVLK, meskipun lahir dari konteks Eropa, kini juga diterima di pasar Amerika sebagai bukti legalitas.

Produk utama yang diekspor ke AS adalah furnitur jati dan mahoni, plywood, moulding, dan lantai kayu. Setelah 2015, semakin banyak buyer Amerika yang mengakui SVLK. Tren baru bahkan mengarah pada permintaan eco-friendlydan carbon-neutral wood products pasca 2020, sejalan dengan meningkatnya kesadaran perubahan iklim.

Meski menghadapi tantangan seperti persaingan dari Vietnam dan isu kampanye lingkungan, Indonesia punya peluang besar. Dengan memadukan heritage kayu tropis dan branding keberlanjutan (“Indonesian Legal Wood”), Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai pemasok kayu premium yang dipercaya dunia.

Krisis ini menjadi titik balik penting. Indonesia menyadari bahwa sekadar mengejar volume ekspor tidak cukup, karena pasar global—terutama Amerika—semakin menuntut legalitas dan keberlanjutan. Dari situlah lahir sistem SVLK dan penguatan tata kelola yang menandai babak baru: perdagangan kayu Indonesia kini bertransformasi menjadi produk legal, bersertifikat, dan premium. Furnitur jati, mahoni, dan rotan dari Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai produk alam tropis, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup global yang mengedepankan kualitas sekaligus tanggung jawab lingkungan.

Perjalanan sejarah yang penuh dinamika ini memberi gambaran bagaimana perdagangan kayu Indonesia ke Amerika terus mengalami perubahan bentuk dan makna. Dari sekadar pemasok log mentah hingga menjadi produsen furnitur premium, setiap fase mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan pasar global dan regulasi keberlanjutan. Untuk memahami lebih jauh posisi strategis Amerika Serikat saat ini, kita perlu melihat bagaimana nilai ekspor produk kayu Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan sejauh mana kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Mengintip Angka Ekspor Kayu Indonesia ke Amerika

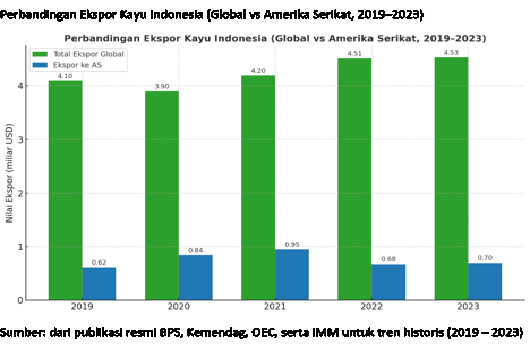

Pada tahun 2023, nilai total ekspor produk kayu Indonesia ke Amerika Serikat mencapai sekitar US$ 701 juta. Angka ini menempatkan Amerika Serikat sebagai pasar terbesar kedua setelah Jepang dalam kategori produk kayu. Posisi ini sangat penting karena menunjukkan konsistensi permintaan dari pasar Amerika terhadap kayu tropis Indonesia, terutama dalam bentuk produk olahan seperti furnitur, plywood, dan moulding. Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun pasar global mengalami fluktuasi akibat perlambatan ekonomi dan isu keberlanjutan, Amerika tetap menjadi mitra dagang strategis bagi sektor kehutanan Indonesia.

Jika kita menengok tren lima tahun terakhir (2019–2023), terlihat jelas bahwa ekspor produk kayu ke Amerika tumbuh positif dengan kenaikan sekitar 12% secara kumulatif. Pertumbuhan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menunjukkan bagaimana Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang semakin ketat. Pada tahun 2023, pangsa pasar Amerika terhadap total ekspor kayu Indonesia mencapai 15%, sebuah porsi yang signifikan. Artinya, dari setiap 100 dolar ekspor kayu Indonesia, 15 dolar di antaranya berasal dari Amerika Serikat. Kondisi ini memperlihatkan peran Amerika bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pasar jangkar yang menopang keberlanjutan ekspor kayu Indonesia.

Dalam konteks global, total ekspor produk kayu Indonesia pada 2023 mencapai US$ 4,53 miliar. Dari jumlah ini, Amerika menyumbang sekitar US$ 701 juta, atau hampir seperlima dari total nilai ekspor. Posisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia mengekspor produk kayu ke berbagai belahan dunia, Amerika tetap menjadi salah satu destinasi kunci yang tidak bisa diabaikan. Dalam diplomasi dagang, angka ini memberi Indonesia posisi tawar yang cukup kuat, karena produk kayu tropis Indonesia masih memiliki daya tarik yang tinggi di pasar yang sangat kompetitif.

Jika dilihat lebih spesifik, sektor furnitur kayu menempati peranan yang dominan. Nilai ekspor furnitur kayu Indonesia pada periode 2023–2024 diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar. Besarnya angka ini menunjukkan bahwa furnitur adalah pilar utama dari ekspor kayu Indonesia ke Amerika. Bukan hanya sekadar komoditas ekspor, furnitur kayu Indonesia telah menjadi simbol produk premium yang menggabungkan keindahan desain, kualitas kayu tropis seperti jati dan mahoni, serta jaminan legalitas melalui sistem SVLK. Keunggulan ini membuat furnitur Indonesia tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkontribusi pada narasi “sustainable living” yang kini semakin diminati konsumen Amerika.

Singkatnya, angka-angka ini membuktikan bahwa ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat tidak sekadar soal perdagangan, tetapi juga representasi transformasi industri kehutanan Indonesia. Dari sekadar pemasok bahan mentah, kini Indonesia tampil sebagai produsen produk olahan bernilai tinggi dengan daya saing global. Pertumbuhan positif, kontribusi signifikan, dan keberhasilan furnitur sebagai ujung tombak memperlihatkan bahwa kayu Indonesia bukan lagi komoditas biasa, melainkan bagian dari ekosistem dagang global yang berorientasi pada keberlanjutan.

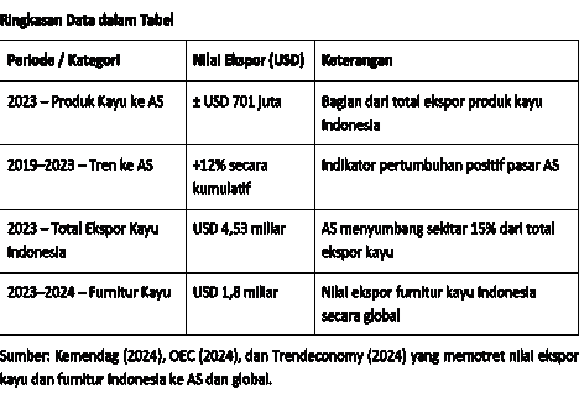

Grafik batang ini memperlihatkan perbandingan antara total ekspor kayu Indonesia secara global dan ekspor khusus ke Amerika Serikat selama periode 2019–2023.

Terlihat bahwa meskipun nilai ekspor global relatif stabil (sekitar USD 4–4,5 miliar), ekspor ke AS menunjukkan fluktuasi, namun tetap tumbuh positif sekitar 12% dalam lima tahun terakhir, menegaskan posisi AS sebagai pasar kunci kedua setelah Jepang.

Narasi dari grafik ini menegaskan bahwa pasar kayu Indonesia sangat terdiversifikasi, tetapi AS, Jepang, dan Uni Eropa tetap menjadi jangkar utama. Posisi Amerika Serikat sebagai pangsa 15% memperlihatkan bahwa walaupun lebih kecil dibanding Jepang, nilai pasar AS justru sangat tinggi karena didominasi produk olahan premium seperti furnitur dan panel.

Pada Grafik pie ini menggambarkan pangsa pasar ekspor produk kayu Indonesia pada tahun 2023.

- Jepang masih menjadi tujuan utama dengan pangsa sekitar 30%, mencerminkan hubungan historis dan ketergantungan industri Jepang terhadap kayu tropis Indonesia.

- Amerika Serikat menempati posisi kedua dengan 15%, menegaskan statusnya sebagai pasar strategis yang terus tumbuh meskipun regulasi semakin ketat.

- Uni Eropa menyerap sekitar 12%, dengan keuntungan khusus bagi Indonesia karena adanya skema FLEGT License yang membuat produk kayu Indonesia otomatis memenuhi EUTR.

- Tiongkok mengambil sekitar 10%, terutama sebagai hub manufaktur kayu global, meskipun reputasinya terkait isu kayu ilegal kerap disorot.

- Negara lainnya (Timur Tengah, Korea Selatan, India, Australia, dll.) secara kolektif

Dari data-data tersebut terlihat bahwa furnitur kayu adalah tulang punggung ekspor Indonesia ke AS, plywood tetap menjadi pelengkap penting, sementara produk kayu lainnya menunjukkan diversifikasi. Secara keseluruhan, tren 2016–2023 menegaskan Amerika Serikat bukan sekadar pasar alternatif, melainkan pasar jangkar strategis dalam perdagangan kayu Indonesia.

Rangkuman Data Utama Tahun 2023

| Produk / Kategori | Ekspor ke AS (USD) | Catatan Utama |

| Furniture (HS 94) | ± 1,3 miliar | Sekitar 55–57 % total ekspor furnitur ke AS |

| Wooden Furniture (HS 940360) | 382 juta | Subset spesifik dari furnitur kayu ke AS |

| Plywood & Veneer (HS 4412) | 387 juta | ~22 % dari total ekspor HS 4412 |

| Produk kehutanan total (semua jenis) | – | USD 12,76 miliar (2023) – keseluruhan |

| Furnitur kayu (2016–2020) | 540–840 juta | Tren kenaikan signifikan karena perang dagang |

(Sumber: Trendeconomy (2024), WITS (2024), CRIF Asia (2023), BPS (2024), dan IMM/FLEGT (2022).

Dari tabel di atas, terlihat juga bahwa furniture kayu adalah komoditas unggulan dalam ekspor kayu ke AS, menyumbang porsi terbesar secara konsisten. Namun Plywood juga penting, tetapi volumenya relatif lebih kecil dibandingkan furniture. Pun terjadi peningkatan ekspor furnitur kayu secara signifikan sejak 2016, terutama karena pergeseran sumber pasokan dari China ke Indonesia oleh importir AS. Meskipun nilai total produk kehutanan turun pada 2023 dibanding 2022, ekspor furniture dan panel tetap menjadi sektor bernilai tinggi, terutama untuk ekspor ke AS.

Furnitur kayu menjadi bintang utama ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Pada tahun 2023, nilai total ekspor furnitur kayu Indonesia (HS 94) mencapai USD 2,28 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 57% atau USD 1,3 miliardiserap oleh pasar Amerika. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya Amerika sebagai tujuan ekspor utama, bahkan lebih dominan dibanding pasar lain.

Jika dilihat lebih detail, subkategori “wooden furniture” sendiri menyumbang USD 382,5 juta, sebuah angka signifikan yang memperlihatkan posisi Indonesia sebagai pemasok furnitur tropis berkualitas. Fakta lain memperkuat gambaran ini: sekitar 55% total ekspor furnitur Indonesia memang ditujukan ke Amerika Serikat. Jadi, bisa dikatakan bahwa kursi, meja, atau lemari jati dan mahoni dari Indonesia sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah-rumah konsumen Amerika.

Narasi ini juga menegaskan keunggulan Indonesia di sektor furnitur: bukan sekadar menjual kayu mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi dengan desain khas, ketahanan tropis, dan branding legalitas kayu. Kombinasi ini membuat furnitur Indonesia memiliki daya saing kuat di pasar premium Amerika.

Selain furnitur, plywood dan panel kayu juga menjadi komoditas penting. Pada tahun 2023, total ekspor kategori ini dari Indonesia mencapai USD 1,73 miliar. Dari jumlah tersebut, Amerika Serikat menjadi tujuan utama kedua, dengan nilai sekitar USD 387 juta atau setara 22% dari total ekspor plywood Indonesia.

Bagi pasar Amerika, plywood Indonesia memiliki reputasi kuat sebagai bahan konstruksi massal, lantai, dan panel bangunan. Produk plywood tropis dari Kalimantan, misalnya, sangat diminati karena kualitasnya lebih kokoh dibanding kayu lunak lokal. Fakta bahwa Amerika tetap menyerap seperlima ekspor plywood Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun persaingan dengan negara lain ketat (misalnya Vietnam atau Tiongkok), Indonesia masih memiliki keunggulan kompetitif.

Namun demikian, plywood lebih rentan terhadap regulasi keberlanjutan dibanding furnitur. Karena sifatnya yang lebih generik, plywood sering menjadi target kampanye lingkungan dan pengawasan legalitas, sehingga keberadaan sistem SVLK menjadi kunci untuk mempertahankan akses pasar.

Selain furnitur dan plywood, ekspor produk kayu Indonesia mencakup kategori lebih luas seperti panel, veneer, pulp & paper, mainan kayu, hingga produk turunan lainnya. Data 2022 menunjukkan nilai ekspor kehutanan Indonesia sempat mencapai USD 14,51 miliar, mencerminkan keberagaman produk yang dihasilkan. Namun, pada 2023 terjadi penurunan nilai menjadi USD 12,76 miliar, meskipun volume ekspor justru naik menjadi 17,19 juta ton. Fenomena ini menarik: turunnya nilai tetapi naiknya volume mengindikasikan adanya tekanan harga global atau pergeseran ke produk yang bernilai lebih rendah. Meski begitu, untuk pasar Amerika Serikat, fokus tetap pada segmen bernilai tinggi, khususnya furnitur dan plywood, sehingga tren penurunan nilai global tidak terlalu menggerus kinerja ekspor ke AS

Trend Ekspor ke Amerika Serikat: 2016–2023

Tren ekspor furnitur kayu ke Amerika dalam tujuh tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat menarik. Pada tahun 2016, ekspor masih berada di angka USD 540 juta. Nilai ini naik menjadi USD 690 juta pada 2019, dan melonjak tajam ke USD 840 juta pada 2020. Lonjakan ini terjadi karena perang dagang AS–China, yang membuat importir Amerika mencari sumber alternatif, termasuk Indonesia.

Situasi pandemi Covid-19 juga memberi dorongan tak terduga. Ketika masyarakat Amerika beralih ke pola kerja dari rumah, permintaan furnitur rumah tangga meningkat drastis. Indonesia berhasil memanfaatkan momentum ini, sehingga ekspor furnitur terus tumbuh. Hingga 2023, tren ini berlanjut dengan nilai ekspor furnitur kayu ke AS mencapai sekitar USD 1,3 miliar, memperlihatkan bagaimana Indonesia berhasil memantapkan posisinya di pasar furnitur Amerika.

Angka-angka ekspor tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kontribusi kayu Indonesia di pasar Amerika, tetapi juga mengungkap pola konsumsi dan preferensi yang membentuk arah perdagangan. Dari data yang ada, terlihat bahwa furnitur kayu mendominasi, sementara plywood dan produk lain memainkan peran pelengkap. Untuk memahami makna di balik angka ini, diperlukan analisis lebih jauh tentang struktur produk yang diekspor, dinamika permintaan yang terus berubah, serta faktor eksternal yang memengaruhi pergeseran pasar kayu Indonesia di Amerika Serikat.

Dari data tren ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat periode 2016–2023, berdasarkan sumber BPS, IMM/FLEGT, dan data perdagangan internasional (WITS/Trendeconomy), terlihat pada table berikut:

Tabel Tren Ekspor Produk Kayu Indonesia ke Amerika Serikat (2016–2023)

| Tahun | Nilai Ekspor (USD juta) | Catatan Utama |

| 2016 | ± 540 juta | Ekspor furnitur kayu masih relatif kecil. AS mulai meningkat sebagai pasar potensial. |

| 2017 | ± 600 juta | Ada kenaikan permintaan untuk furnitur tropis dan plywood. |

| 2018 | ± 650 juta | Awal dampak perang dagang AS–China, buyer mulai mencari alternatif di Indonesia. |

| 2019 | ± 690 juta | Tren positif berlanjut, AS semakin signifikan sebagai tujuan ekspor. |

| 2020 | ± 840 juta | Lonjakan tajam karena perang dagang AS–China mencapai puncaknya + permintaan furnitur meningkat saat pandemi (work from home). |

| 2021 | ± 950 juta | Permintaan furnitur rumah tangga tetap tinggi pasca-pandemi; Indonesia mendapat keuntungan dari diversifikasi buyer. |

| 2022 | ± 680 juta | Nilai ekspor turun karena perlambatan ekonomi global, meski volume relatif stabil. |

| 2023 | ± 701 juta | Ekspor pulih, Amerika Serikat tetap mitra dagang terbesar kedua setelah Jepang; kontribusi ± 15% dari total ekspor kayu Indonesia. |

Sumber: dirangkum dari data yang bersumber dari IMM/FLEGT Independent Market Monitor. (2022). Indonesia Timber Trade Trends with the US Market; Kementerian Perdagangan RI. (2024). Persyaratan Mutu Hasil Hutan – Amerika Serikat. Trendeconomy. (2024);m Indonesia Export Data by HS Code 94 (Furniture) and 4412 (Plywood); World Bank – WITS. (2024). Indonesia Exports of Wooden Furniture (HS 940360); dan BPS (Badan Pusat Statistik). (2024). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Ekspor-Impor 2023

Dari tabel di ata terlihat tren pada Tahun 2016–2019: tren naik moderat (540 → 690 juta), menunjukkan penguatan pasar sebelum perang dagang AS–China. Lalu pada Tahun 2020–2021: lonjakan signifikan (840–950 juta) akibat faktor eksternal (trade war & pandemi). Pada Tahun 2022: koreksi karena krisis global (inflasi, supply chain terganggu). Terakhir pada Tahun 2023: stabil di sekitar 701 juta, dengan furnitur kayu sebagai penyumbang utama (± USD 1,3 miliar secara global, 55–57% ditujukan ke AS).

Tren ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat dari 2016 hingga 2023 memperlihatkan pola yang dinamis: tumbuh stabil di awal, melonjak saat perang dagang AS–China dan pandemi, lalu terkoreksi akibat krisis global. Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat cerita lebih dalam tentang bagaimana struktur produk, preferensi konsumen, serta faktor eksternal memengaruhi arah perdagangan kayu Indonesia. Untuk memahami makna di balik tren ini, kita perlu menelaah lebih jauh analisis perdagangan kayu Indonesia ke Amerika Serikat, mulai dari struktur produk yang dominan, dinamika permintaan, hingga peluang dan tantangan yang membentuk masa depan ekspor kayu kita di pasar strategis ini.

Membaca Arah Perdagangan Kayu Indonesia di Pasar Amerika

Untuk melihat lebih jelas posisi Indonesia di pasar Amerika, mari kita mulai dari pertanyaan mendasar: produk apa saja yang paling dominan diekspor dan bagaimana spesialisasi pasar tersebut terbentuk?

1. Struktur Produk dan Spesialisasi Pasar

Ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat didominasi oleh furnitur kayu dan plywood, dua komoditas yang menjadi tulang punggung perdagangan sektor ini. Furnitur kayu Indonesia telah lama dikenal karena kualitas bahan baku tropis yang unik dan daya tahan yang tinggi. Kayu jati, mahoni, dan rotan, tiga material khas Nusantara, sering dipersepsikan sebagai produk premium di pasar internasional. Pada tahun 2023, ekspor furnitur kayu Indonesia ke AS mencapai sekitar USD 1,3 miliar, atau 55–57% dari total ekspor furnitur Indonesia. Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan bukti bahwa produk furnitur Indonesia mampu menembus pasar kelas atas yang sangat kompetitif.

Sementara itu, plywood dan panel kayu juga tetap menjadi komoditas penting. Pada tahun 2023, nilainya mencapai sekitar USD 387 juta, sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konstruksi massal di Amerika. Plywood tropis dari Indonesia dikenal lebih kuat dibanding produk serupa dari negara lain, sehingga tetap memiliki pasar loyal meskipun menghadapi tekanan regulasi keberlanjutan.

Produk lain seperti moulding, veneer, dan komponen rumah tangga berbasis kayu memang berkontribusi lebih kecil, tetapi tetap memiliki pasar stabil. Permintaan dari segmen ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan satu-dua produk unggulan, tetapi juga berusaha mendiversifikasi ekspor untuk menjaga kestabilan rantai nilai.

Implikasinya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang jelas di segmen furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekadar pemasok kayu mentah. Inilah yang membuat diferensiasi produk premium berbasis heritage dan desain menjadi strategi penting untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar di Amerika Serikat.

2. Dinamika Permintaan dan Peralihan Pasar

Pertumbuhan ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat dalam tujuh tahun terakhir memperlihatkan dinamika pasar yang dipengaruhi faktor eksternal global. Pada awalnya, ekspor furnitur ke Amerika masih relatif kecil, hanya sekitar USD 540 juta pada 2016. Namun, momentum besar datang ketika terjadi perang dagang AS–China (2018–2020). Importir Amerika mulai mengalihkan pasokan furnitur dan plywood dari China ke negara alternatif, termasuk Indonesia dan Vietnam. Dampaknya signifikan: ekspor furnitur Indonesia melonjak hingga USD 840 juta pada 2020.

Situasi kemudian diperkuat oleh pandemi Covid-19 (2020–2021). Tren work from home di Amerika mendorong lonjakan permintaan furnitur rumah tangga, mulai dari meja kerja hingga rak buku. Industri furnitur Indonesia mendapat durian runtuh, karena mampu menyediakan produk dengan kualitas baik dan pasokan stabil ketika banyak negara lain terganggu logistiknya.

Pasca 2021, ekspor kayu Indonesia memang menghadapi tantangan global. Nilai total ekspor produk kehutanan Indonesia sempat turun dari USD 14,51 miliar pada 2022 menjadi USD 12,76 miliar pada 2023. Namun, menariknya, pangsa ekspor ke Amerika justru tetap stabil bahkan menguat. Hal ini menunjukkan bahwa AS bukan lagi sekadar pasar alternatif, tetapi telah menjadi jangkar strategis ekspor kayu Indonesia, menggantikan dominasi Jepang dan sebagian Eropa.

Implikasinya, keberhasilan Indonesia dalam memantapkan posisi di pasar AS tidak hanya ditentukan oleh daya saing harga, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan geopolitik dan perilaku konsumen. Dengan kombinasi faktor eksternal dan daya saing domestik, ekspor kayu Indonesia ke Amerika telah bertransformasi menjadi pilar penting dalam perdagangan global sektor kehutanan.

3. Regulasi dan Tantangan Kepatuhan

Di pasar Amerika Serikat, titik krusial kepatuhan adalah Lacey Act. Sejak amandemen 2008, importir wajib menyerahkan deklarasi yang memuat identitas botani, negara panen, kuantitas, dan nilai—dengan cakupan produk yang terus diperluas secara bertahap. Pada 31 Mei 2024, Pemerintah AS kembali memutakhirkan jadwal penegakan fase berikut, dan pada Maret 2025 APHIS menerbitkan daftar HTS yang terkini untuk kategori yang wajib deklarasi—mendorong eksportir memastikan kode HS, asal-usul, dan dokumen pendukung rapi dan konsisten. Intinya: tanpa deklarasi yang tepat, risiko penahanan barang hingga penegakan hukum meningkat tajam.

Selain legalitas asal kayu, Amerika menuntut kepatuhan emis formaldehida untuk produk panel komposit (TSCA Title VI/40 CFR Part 770). Sejak 2019, seluruh hardwood plywood, MDF, dan particleboard (termasuk barang jadi yang mengandungnya) harus berlabel TSCA Title VI compliant—standar yang kini menjadi baseline teknis bagi pemasok plywood/furniture Indonesia. Praktisnya, dokumen uji emisi dan jejak pemasok resin wajib siap ketika buyer/otoritas meminta.

Di Uni Eropa, EUDR (EU Deforestation Regulation) mengubah “legalitas” menjadi legal + bebas deforestasi. Setelah perdebatan panjang, UE menambah masa transisi 12 bulan: EUDR berlaku 30 Des 2025 untuk perusahaan besar/menengah dan 30 Jun 2026 untuk usaha mikro/kecil, dengan panduan resmi dan FAQ yang diperbarui pada 2025 untuk membantu implementasi. Sementara itu, EUTR akan dicabut saat EUDR berlaku, tetapi tetap berjalan terbatas hingga 31 Des 2028 untuk kayu yang diproduksi sebelum 29 Jun 2023 (rezim “warisan”), sehingga dua rezim bisa tampak tumpang-tindih selama periode transisi. Artinya, eksportir Indonesia harus siap melayani permintaan dokumen ala EUTR dan bukti spasial EUDR untuk kasus tertentu.

Tambahan penting di 2025: Komisi Eropa merilis klasifikasi tingkat risiko negara untuk EUDR (rendah/standar/tinggi). Produk dari negara risiko rendah mendapat simplified due diligence; sebaliknya, negara risiko lebih tinggi akan ditelaah lebih ketat. Bagi Indonesia, hasil klasifikasi dan panduan April–Mei 2025 itu menjadi indikator beban kepatuhan yang akan dihadapi eksportir ke UE.

4. Peluang Strategis Indonesia

Pertama, posisi SVLK sebagai sistem nasional wajib memberi modal awal yang kuat. Untuk pasar AS, SVLK membantu risk screening importir dalam memenuhi Lacey Act; untuk UE, SVLK dapat dijadikan fondasi yang di-upgrade dengan geo-location dan bukti deforestation-free, mengikuti panduan EUDR terbaru (2025). Strateginya: SVLK as baseline, lalu plug-in data koordinat lahan/landscape monitoring agar paket dokumen siap untuk audit kedua kawasan.

Kedua, penjadwalan EUDR yang ditunda 12 bulan membuka jendela “time-to-comply”. Periode hingga Des 2025/Jun 2026 dapat dipakai industri untuk: memetakan sumber bahan baku hingga petak lahan, menguji integrasi data (SIPUHH/SILK ↔ sistem pembeli UE), dan mensimulasikan due diligence statement operator UE. Untuk perusahaan yang menarget low-risk lane di EUDR, mengikuti perkembangan klasifikasi risiko negara menjadi krusial untuk memanfaatkan simplified due diligence bila relevan.

Ketiga, premiumisasi produk—terutama furnitur kayu jati/mahoni dan rotan—tetap rasional secara komersial. Di AS, preferensi ritel terhadap produk legal + rendah emisi bertemu dengan kemauan bayar premium untuk desain dan daya tahan; di UE, narasi dekor tropis yang deforestation-free beresonansi dengan konsumen hijau. Pada sisi panel, kepatuhan TSCA Title VI di AS dan kesiapan geo-location di UE dapat dikomunikasikan sebagai nilai jual (bukan semata beban biaya).

Terakhir, kolaborasi pemerintah–asosiasi–buyer perlu diarahkan pada tooling yang praktis: templat deklarasi Lacey, paket bukti SVLK+geo, serta pelatihan TSCA untuk UKM. Dengan begitu, industri tak hanya patuh, tetapi menjadikan kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif, sejalan dengan jadwal dan panduan APHIS/EPA di AS dan Komisi Eropa (EUDR) di UE.

5. Risiko dan Hambatan

- Meskipun ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan tren positif, sejumlah risiko dan hambatan tetap membayangi. Pertama, persaingan dengan Vietnam menjadi faktor serius. Vietnam dikenal lebih efisien dalam memproduksi furnitur massal, dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, sistem produksi terintegrasi, serta dukungan kuat dari rantai pasok bahan baku impor. Akibatnya, produk furnitur Vietnam sering kali mampu bersaing dari sisi harga tanpa mengorbankan kualitas dasar. Kondisi ini membuat Indonesia harus cermat mencari keunggulan lain, bukan sekadar bersaing di volume produksi, tetapi di segmen desain, kualitas kayu tropis, dan narasi keberlanjutan.

- Kedua, ada ancaman tekanan lingkungan internasional. Pasar Amerika sangat sensitif terhadap isu deforestasi. Bila kampanye LSM atau pemberitaan negatif kembali mencuat—misalnya tuduhan illegal logging atau deforestasi tropis—permintaan terhadap kayu Indonesia bisa menurun drastis. Hal ini sudah pernah terjadi pada dekade 1990-an, ketika reputasi kayu tropis tergerus oleh stigma deforestasi. Kini, meski Indonesia sudah memiliki SVLK, risiko reputasi tetap harus diantisipasi. Brand “Indonesian Legal Wood” perlu dikomunikasikan secara konsisten agar persepsi negatif tidak mengurangi daya saing produk di pasar Amerika.

- Ketiga, masalah biaya sertifikasi ganda juga menjadi hambatan nyata, terutama bagi UKM dan eksportir skala menengah. SVLK merupakan kewajiban nasional, namun banyak buyer Amerika masih meminta sertifikasi tambahan seperti FSC atau PEFC. Biaya sertifikasi ini tidak kecil, dan bagi pelaku usaha kecil sering kali terasa memberatkan. Akibatnya, hanya perusahaan besar yang mampu menembus pasar premium, sementara UKM berisiko terpinggirkan. Jika tidak ada solusi kolektif—misalnya skema pembiayaan bersama atau pengakuan lebih luas terhadap SVLK—maka potensi ekspor dari pelaku kecil bisa semakin terbatas.

- Keempat, faktor volatilitas permintaan akibat krisis ekonomi global juga menjadi risiko eksternal yang sulit dikendalikan. Pasar Amerika sangat dipengaruhi dinamika makro, seperti resesi, inflasi tinggi, atau naiknya suku bunga. Dalam kondisi tersebut, daya beli konsumen melemah dan permintaan furnitur maupun produk kayu non-esensial bisa menurun tajam. Situasi ini pernah terlihat saat krisis finansial global 2008 dan sempat berulang ketika inflasi melonjak pasca-pandemi Covid-19. Bagi Indonesia, kondisi ini mengingatkan pentingnya diversifikasi pasar ekspor, agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi ekonomi di Amerika saja.

- Dengan empat risiko ini, jelas bahwa mempertahankan dan memperkuat pasar Amerika memerlukan strategi adaptif: premiumisasi furnitur, komunikasi keberlanjutan yang konsisten, dukungan sertifikasi bagi UKM, serta diversifikasi pasar global untuk mengurangi dampak krisis ekonomi AS.

Risiko dan Strategi Mitigasi Ekspor Kayu Indonesia ke Amerika Serikat

| Risiko/Hambatan | Dampak terhadap Ekspor | Strategi Mitigasi |

| Persaingan ketat dengan Vietnam | Produk furnitur Vietnam lebih murah karena efisiensi produksi massal → mengancam pangsa pasar Indonesia di segmen harga menengah. | Fokus ke segmen premium (jati, mahoni, rotan).Kembangkan desain inovatif & storytelling heritage tropis.Perkuat branding “Indonesian Legal & Sustainable Wood”. |

| Tekanan lingkungan (isu deforestasi) | Citra kayu tropis bisa rusak, memicu boikot atau penurunan permintaan dari buyer AS. | Komunikasikan SVLK sebagai baseline legalitas.Promosikan keberlanjutan & carbon-neutral products.Bangun kemitraan dengan LSM & buyer ritel untuk menjaga kepercayaan pasar. |

| Biaya sertifikasi ganda (SVLK + FSC/PEFC) | Memberatkan UKM/eksportir menengah; berisiko hanya perusahaan besar yang mampu menembus pasar premium. | Dorong pengakuan internasional SVLK di pasar AS.Terapkan skema group certification untuk UKM.Pemerintah/Asosiasi menyediakan subsidi atau hibah sertifikasi. |

| Volatilitas permintaan akibat krisis ekonomi AS | Resesi/inflasi menekan daya beli konsumen; ekspor furnitur & kayu olahan bisa turun signifikan. | Diversifikasi pasar (Eropa, Jepang, Timur Tengah).Perkuat penjualan ke segmen B2B(ritel besar, kontrak proyek).Tingkatkan efisiensi produksi & logistik untuk menjaga daya saing harga. |

Sumber: Merupakan analisis turunan dari data tren ekspor (BPS, Kemendag, WITS, Trendeconomy, CRIF Asia), kondisi regulasi (Lacey Act, EUDR), serta kajian pasar (IMM/FLEGT, laporan NGO).

Tabel ini memperlihatkan bahwa risiko terbesar ekspor kayu Indonesia bukan hanya teknis, melainkan juga persaingan pasar, reputasi lingkungan, biaya sertifikasi, dan kondisi makro ekonomi global. Risiko yang dihadapi ekspor kayu Indonesia ke Amerika Serikat tidak bisa dipandang sederhana. Tantangan terbesar justru datang dari empat arah sekaligus.

Pertama, persaingan dengan Vietnam yang semakin kuat. Vietnam mampu memproduksi furnitur massal dengan biaya rendah, sehingga produk mereka sering kali lebih murah. Kondisi ini mengingatkan Indonesia bahwa bertarung di segmen harga saja tidak akan cukup. Justru sebaliknya, Indonesia harus bermain di segmen premium, dengan menonjolkan keunggulan kayu jati, mahoni, dan rotan yang sudah dikenal dunia karena kualitas dan kekuatannya. Dengan dukungan desain kreatif dan narasi “heritage tropis”, furnitur Indonesia bisa tampil sebagai produk berkelas, bukan sekadar barang substitusi.

Kedua, isu lingkungan dan deforestasi menjadi ancaman reputasi. Amerika adalah pasar yang sangat sensitif: sekali ada pemberitaan atau kampanye negatif dari LSM, permintaan bisa langsung merosot. Kita belajar dari pengalaman 1990-an, ketika kayu tropis sempat diboikot. Kini, Indonesia sudah memiliki SVLK sebagai bukti legalitas, bahkan ditambah dengan tren produk “carbon-neutral”. Jika dikelola dengan komunikasi yang baik, justru isu lingkungan bisa menjadi modal branding: kayu Indonesia bukan sekadar tropis dan indah, tetapi juga legal dan berkelanjutan.

Ketiga, soal biaya sertifikasi ganda yang kerap membebani pelaku usaha kecil. SVLK sudah wajib, tetapi banyak pembeli di Amerika masih minta tambahan sertifikasi seperti FSC atau PEFC. Bagi perusahaan besar hal ini bisa diatasi, tetapi bagi UKM beban ini bisa menghambat akses ke pasar premium. Solusinya bukan hanya berharap pada pasar, tetapi juga perlu dukungan kebijakan—misalnya melalui group certification atau subsidi sertifikasi—agar UKM tetap punya peluang yang sama.

Keempat, risiko fluktuasi ekonomi Amerika. Setiap kali terjadi resesi atau inflasi tinggi, permintaan furnitur dan produk kayu bisa jatuh. Hal ini pernah kita alami pasca-krisis global 2008 dan juga setelah pandemi Covid-19. Pelajarannya jelas: jangan hanya menggantungkan diri pada pasar AS. Diversifikasi pasar—ke Eropa, Jepang, Timur Tengah, atau bahkan Afrika—menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas.

Dengan memahami keempat risiko ini, strategi Indonesia harus jelas: naik kelas lewat premiumisasi, menjaga reputasi lingkungan, mendukung UKM, dan memperluas pasar. Jika langkah-langkah ini dijalankan konsisten, maka bukan hanya devisa yang bertambah, tetapi juga citra Indonesia sebagai negara tropis yang mampu menjual kayu secara legal, berkelanjutan, dan bernilai tinggi di pasar dunia.

Prospek dan Jalan ke Depan

Sejarah perdagangan kayu Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan sebuah transformasi yang panjang dan penuh dinamika. Dari awalnya hanya mengekspor log mentahpada era pasca-kemerdekaan, Indonesia kini telah beralih menjadi pemasok produk olahan bernilai tinggi, dengan furnitur kayu sebagai ujung tombaknya. Perjalanan ini memperlihatkan bagaimana industri kehutanan Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar internasional, beradaptasi dengan tekanan regulasi, dan sekaligus mengangkat nilai tambah di dalam negeri.

Perubahan arah pasar ini juga dipercepat oleh faktor eksternal. Perang dagang AS–China (2018–2020)memberikan peluang besar bagi Indonesia ketika banyak importir Amerika mencari alternatif pasokan di luar Tiongkok. Momentum tersebut kemudian diperkuat oleh pandemi Covid-19 (2020–2021), yang memicu lonjakan permintaan furnitur rumah tangga akibat tren work from home. Kedua faktor ini menjadikan Amerika bukan sekadar pasar alternatif, melainkan telah berperan sebagai mitra strategis utama dalam perdagangan kayu Indonesia.

Namun, di balik peluang tersebut, tantangan tetap besar. Regulasi keberlanjutan seperti Lacey Act di AS maupun EUDR di Eropa menuntut bukti legalitas dan ketelusuran yang semakin detail. Di sisi lain, isu deforestasi terus menghantui citra kayu tropis Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, keduanya bisa menjadi penghalang serius bagi ekspor. Tetapi jika dikelola cerdas, tantangan ini justru dapat menjadi kesempatan emas untuk menegaskan keunggulan Indonesia lewat SVLK dan branding “legal & sustainable wood” yang kini semakin dihargai di pasar global.

Ke depan, strategi ekspor kayu Indonesia ke Amerika perlu lebih terarah. Fokus tidak hanya pada volume, tetapi juga pada premiumisasi produk, furnitur jati, mahoni, dan rotan yang mampu menyasar segmen menengah-atas. Branding keberlanjutan atau sustainability branding juga perlu diperkuat agar konsumen Amerika yakin bahwa setiap produk kayu Indonesia adalah legal dan ramah lingkungan. Selain itu, penting pula melakukan diversifikasi pasar di dalam AS. Tidak cukup hanya bergantung pada konsumen di California atau New York, Indonesia perlu menembus negara bagian selatan dan barat daya yang saat ini menunjukkan tren konsumsi furnitur yang terus meningkat.

Dengan kombinasi strategi tersebut, perdagangan kayu Indonesia ke Amerika Serikat tidak hanya berpotensi bertahan, tetapi juga berkembang sebagai salah satu contoh sukses bagaimana sebuah negara produsen tropis mampu bersaing di era perdagangan global yang semakin hijau dan selektif. ***

Oleh: Diah Y. Suradiredja (Pemerhati perdagangan berkelanjutan)